Quel beau titre : « quarte et sixte de cadence »… Pour Monsieur tout le monde, ce doit être aussi parlant qu’un joint de culasse ou un calculateur stochastique. Pour un musicien ayant les bases du solfèges, il voit ce qu’est une quarte, une sixte, une cadence peut-être. Par contre pour une personne ayant traversé le conservatoire, ça peut lui rappeler de très mauvais souvenirs, il parait que c’est étudié dans des cours pire que le solfège : l’harmonie tonale.

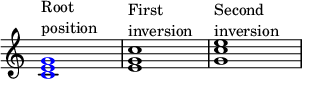

Voyons de quoi il s’agit. Précisons tout d’abord qu’on parle de l’accord de quarte et sixte. En anglais le terme est plus parlant, on le traduit par « second inversion ». Mais alors, il y a pas une « first inversion » ? Si, mais on l’appelle « accord de sixte ». Ça fait plus savant. Et le « no inversion » ? Non, c’est « root position ». Et en français c’est « accord de trois sons », ou « accord parfait » si la quinte est juste.

Comme les anglais nous le font mieux comprendre, dans wikipedia on voit :

Pour la root position, c’est une tierce do-mi et une quinte do-sol.

La first inversion, c’est une tierce mi-sol et une sixte mi-do, donc… un accord de tierce sixte ? Non ! Accord de sixte.

La seconde inversion, une quarte sol-do et une sixte sol-mi. Qui devrait donc s’appeler accord de quarte et sixte ? Ben oui.

Maintenant il nous manque la dernière partie du titre, « de cadence ». Ou parfois quarte et sixte cadentielle.

Une cadence est une suite d’accords, qui en général se trouvent en fin de phrase (je viens d’inventer cette définition approximative). Dans notre cas on va s’intéresser à la cadence parfaite (parce qu’il y a aussi la demi-cadence, la cadence plagale, la rompue, mais cela ne nous intéresse pas aujourd’hui).

Donc la cadence parfaite, c’est accord dominante suivi de tonique, ou plus sobrement en jazz « V I ».

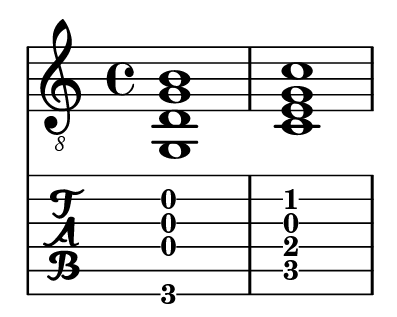

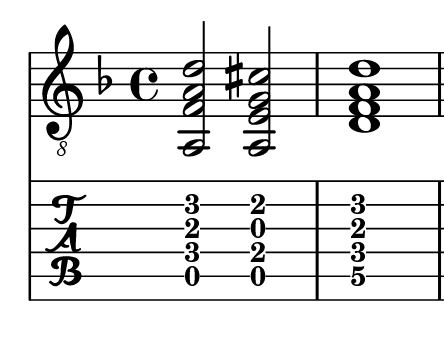

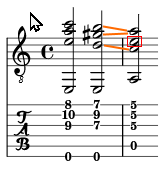

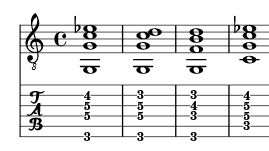

En do majeur on peut le faire comme ça sur une guitare :

Le premier accord c’est sol ré sol si. Pour le nom des accords, il faut prendre la basse, et ramener les intervalles au plus petit, et ignorer les notes en double. Donc sol si ré. Je compte sur mes doigts, sol-si c’est sol 1, la 2, si 3 donc tierce, et sol-ré quinte. Donc accord basique, un « root ».

Pareil pour le deuxième, do mi sol, on le connaît.

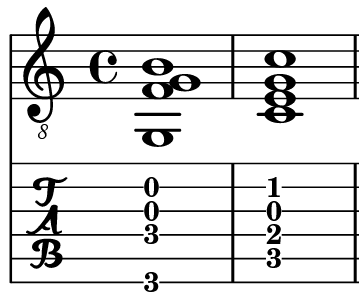

On peut aussi mettre un Sol 7, on remplace la quinte par la 7ème (fa) :

Je le présente car on en aura besoin après. Ça sonne comme ça, la cadence parfaite, puis normale puis avec septième :

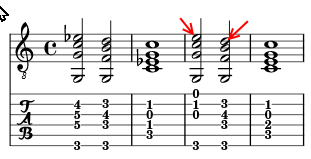

On comprend bien que c’est la fin. On peut encore augmenter cet effet de fin magistrale par l’ajout d’un accord de quarte et sixte, celui de sol. Donc en comptant sur les doigts, la quarte de sol, sol la si DO, et la sixte, sol la si do ré MI. On a : sol do mi. On l’a déjà vu celui-là, c’est « the second inversion » de l’accord de do. Les deux versions, avec sol normal et septième :

Là on imagine une fin de symphonie !

Trouvons des exemples dans la musique classique, donc Bach et Mozart (et Beethoven si je suis motivé).

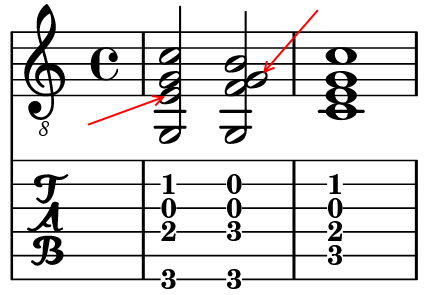

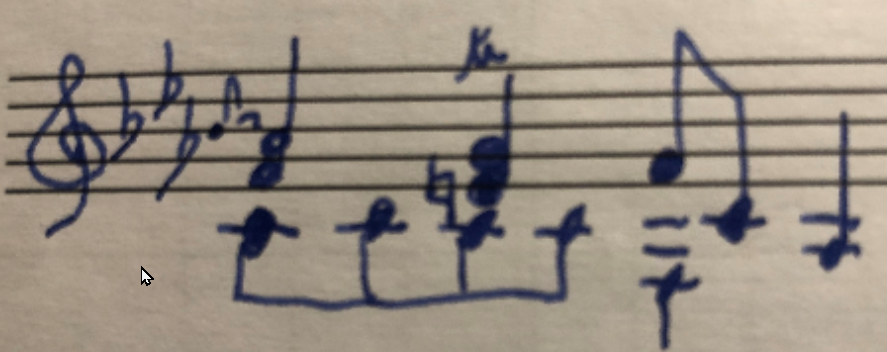

Bach d’abord, fin de la première demi-phrase du premier arpège de la Chaconne (le morceau de 256 mesures). On sera en ré mineur, donc on va se mettre dans l’ambiance en mettant notre cadence dans cette tonalité (version avec septième) :

Et maintenant l’extrait de la Chaconne, mesure 97 :

C’est pas tout à fait pareil. Bach a bazardé des notes (le la doublé et le la quinte de ré), et il ajoute une étape intermédiaire. Pour analyser cet extrait, il faut considérer un accord sur chaque temps, même si la note vient de l’accord précédent. On lit quatre accords : la-fa-ré, la-mi-ré, la-sol-do#, ré-fa-ré.

Le premier c’est notre quarte et sixte, le deuxième c’est un nouveau, c’est un accord avec quarte (je connais pas le terme exact), puis notre dominante et tonique. On est donc bien dans notre cadence avec quarte et sixte, qu’on fait un peu durer en abaissant la sixte.

En arpèges :

Au violon :

Voila pour cet extrait.

Voyons sur un plus grand ensemble, dans le requiem de Mozart, mesure 4 :

On va s’intéresser seulement au carré bleu, on va laisser les Corni di Bassetto et les Fagottis dans leurs hauteurs. On commence en bas, le « Viloncello, Basso ed Organo ». La basse. C’est en clef fa, pénible ça, on regarde la clef, une virgule avec deux points, je sais que le fa et entre les deux points. Notre première note est un ton en dessous, donc mi. Puis mi. Puis deux tons au dessus du fa, la. Donc mi, mi la.

Les quatres voix du dessus, c’est le choeur, ils font rien, facile. Encore au dessus, viola. Clef de Ut ! Pourquoi pas en hexadécimal ? Vicieuses ces violas. On ne se décourage pas, on regarde le milieu de la clef d’ut, c’est le do (ut pour les violistes). Je mets une ligne rouge sur la ligne du do :

On veut les trois dernières, donc la première elle est deux tons au dessus de la ligne rouge, donc mi, puis on descend, ré, puis en plein sur la ligne, do. Deuxième voix c’est donc : mi, ré, do. Ok !

Voix suivante, violino II, là je connais ma clef de sol, on a la, sol#, la. Et pour violino I, do, si(bécarre), la.

Si tu connais pas ta clef sol, technique : tu regardes le début de la clef, c’est le sol :

Ah non, pas sur cette partition. Moi je la dessine en commençant par une boule sur la ligne du sol, comme ça tu peux faire ma technique, un trait sur la ligne du sol, et hop. Bref, j’espère que t’es pas prof de solfège, mais dans la vie on se débrouille comme on peut.

Ce qui est bien avec internet c’est que tu peux toujours trouver un élément qui confirme ta théorie, j’ai trouvé ça sur apprendrelesolfege.com :

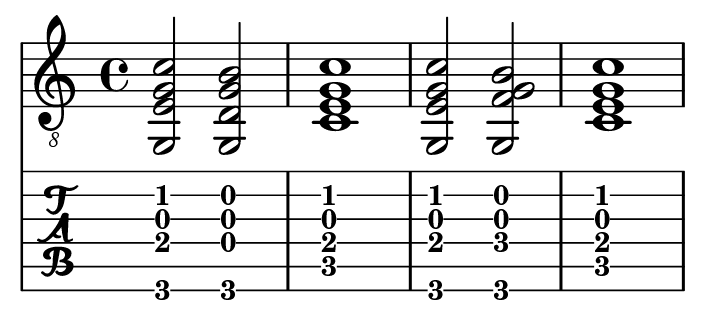

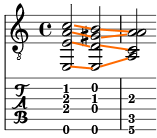

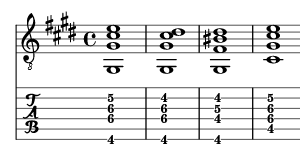

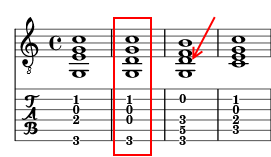

Donc reprenons, on a déchiffré quatre voix, mi mi la, mi ré do, la sol# la, do si la. En mettant tout par accord, c’est à dire en empilant les quatre voix, ça nous fait trois accords : mi mi la do, mi ré sol# si et la do la la, Posons ça sur le papier (ici avec Lilypond) :

J’ai bien reproduit fidèlement les quatre voix, on vérifie en suivant les traits oranges. A la guitare ça sonne pas terrible, je le joue en décalant basse et voix du dessus, comme la partition :

C’est trop grave, il y ce la grave 5ème case pénible à jouer… Et puis ce la double il sert à rien à la guitare. Il sert juste à la conduite des voix des deux violons.

J’arrange ça en mettant les aigus une octave plus haut, et sur le dernier accord je triche en remplaçant un des la doubles par un mi. Il est sous les doigts, je suis obligé de le jouer, je suis guitariste. La mineur, quoi. Si j’étais théoricien je n’aurais pas le droit, car ce mi vient de nulle part ! Verbotten !

Laissons l’oreille décider :

On est plus proche des violinis je trouve. Mettons tout ça en do, puis on passe en majeur pour être dans notre tonalité d’exemple de départ :

On voit deux différences entre Mozart et notre exemple, le mi est à l’octave au dessus dans le premier accord, et dans le deuxième il met la quinte et la septième, donc un ré au lieu du sol doublé qu’on a dans l’exemple de départ. Je te remets l’exemple, comme ça t’a pas à remonter :

Et finissons par le plus important, le Requiem itself, introducing Introitus :

J’ai dû tricher, à ce moment le son est très bas, j’ai donc augmenté le tout. Et notre cadence se trouve dans la basse et les violons, il faut faire abstraction de la mélodie.

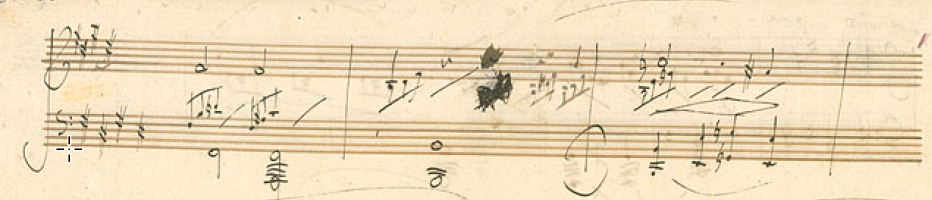

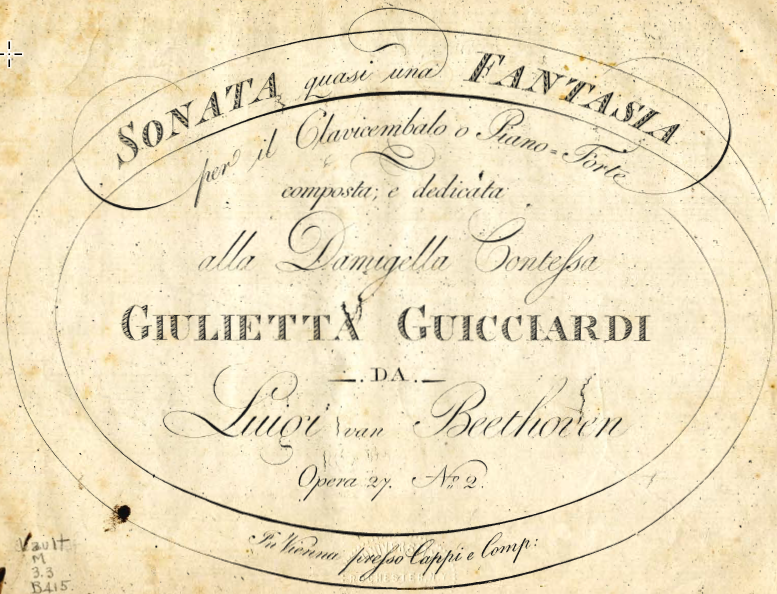

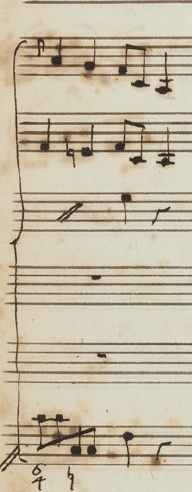

J’avais promis Beethoven, allons-y. On va prendre un extrait de la sonate au clair de lune, et pour corser les choses on va partir de la partition originale, trouvée sur IMSLP (International Music Score Library Project) :

C’est quoi ce torchon ? me dira-t-on. L’original, je vous dis, les sonates ça ne pousse pas dans les arbres, ça se travaille. En fait le manuscrit démarre à la mesure 13 et mon extrait est au début. Prenons la partition de 1802 (même année que le brouillon). Déjà la couverture c’est « stylé », comme on dit aujourd’hui :

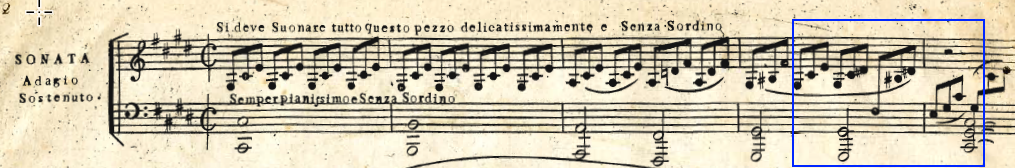

Et voici première page mon extrait encadré en bleu :

C’est bizarre dernière mesure l’accord n’est pas sur le temps. Vérifions sur une édition plus récente, sur musescore par exemple :

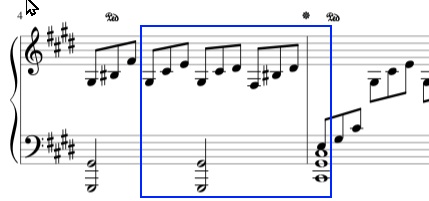

Les boules sont bien sur le temps, ok. On va suivre la même démarche, on met un accord sur chaque temps. 4 accords. Pour la clef fa on connait le truc, on a donc en basse sol (qui vient du temps avant) sol sol do. Pour les autres voix c’est plus facile, on met ça sur papier, on fait attention aux 4 dièses, on change la hauteur pour que ce soit jouable à la guitare :

On prend la guitare, ça tombe tout sous un barré IV :

Ca semble connu n’est-ce pas ? Mettons tout ça en do :

En majeur on veut ! et la voix du haut qui fait mi ré mi, on la veut une octave en dessous. Ok, facile :

Donc à part ce deuxième accord, qu’on a déjà vu chez Bach, l’accord de quarte, et le sol qui a sa quinte et sa septième, qu’on a déjà vu chez Mozart, et de mettre en do# mineur avec plein de dièses, il a fait quoi Beethoven ?

Il l’a mis en arpèges. Il fallait y penser.

Écoutons Wilhelm Kempff :

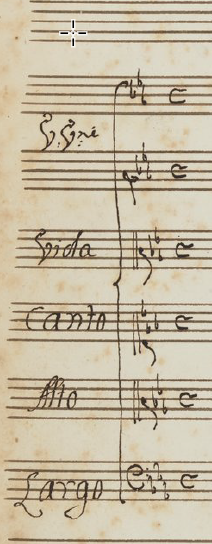

J’ai un autre exemple, mais maintenant vous êtes des experts de la quarte et sixte de cadence, donc on va aller plus vite. On va essayer de partir d’un original encore, cette fois d’un tuberculeux quelques mois avant de mourir, je parle de Giovanni Battista Pergolesi. Il écrivait ceci :

Ça commence mal, il y a des clefs ut toutes lignes, plein de bémols. Mon extrait est ici :

Et déjà on sait ce qui va se passer, regardez en bas sur ce premier accord, l’indication pour le bassiste : 6 4 ! Et l’accord d’après, bécarre, qui signifie altération de la tierce, donc c’est la dominante.

Voici ma retranscription pour guitare :

Ma trille est pourrie. Écoutons plutôt avec violons :

Belle trille.

On ne va pas refaire le passage en do majeur, on sait déjà ce qu’on va trouver : la quarte et sixte de cadence !

Références

- Extraits musicaux écrits avec Lilypond

- L’extrait de la chaconne de Bach avec le violon de Hilary Hahn

- Une partition du Requiem de Mozart, trouvée sur IMSLP

- Le manuscrit de la sonate de Beethoven, trouvé sur IMSLP

- La première édition de la sonate de Beethoven, trouvée sur IMSLP

- Le manuscrit du Statbat Mater, trouvé sur IMSLP

1 commentaire