Ma première leçon de jazz m’a ouvert les yeux sur la musique en général, me faisant voir des notions vues en solfèges, mais de manière complètement différente.

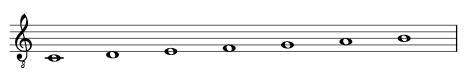

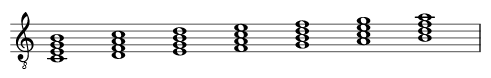

La leçon portait sur « l’harmonisation de la gamme majeure ». Commençons pas la gamme majeure. Qu’est-ce donc ? Là il faut accepter des axiomes, des règles qui tombent du ciel. La gamme majeur c’est do ré mi fa sol la si do. C D E F G A B C. Les touches blanches du piano. Ton ton demi-ton ton ton ton demi-ton. Ou encore seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure. Toutes ces dénominations disent la même chose. Sur une portée c’est :

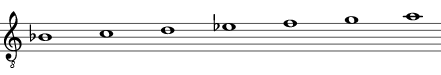

C’est la gamme de do majeur. Il y en a 12 en tout. Prenons-en une autre au hasard, si♭ majeur. Comment trouve-t-on la gamme ? En solfège on apprend qu’à la clef on aurait 2 bémols, donc on ré-écrit de si à la, avec des bémols pour si et mi. Mais pas le peine de connaître toutes ces règles. Il suffit de repartir de définition de la gamme majeur. Donc si♭ et un ton, c’est do (si♭-si+ si-do), puis un ton, ré. Un demi-ton : mi♭. Puis ton trois fois : fa sol la. Et le demi-ton final, la-si♭. Et voilà ! Je retrouve bien mes deux bémols. Et donc :

Et si on tient à avoir ces bémols à la clef :

Je prends un autre exemple, pour montrer que ça marche toujours : mi majeur. Un ton pour commencer : fa♯ (mi-fa + fa-fa♯), un autre sol♯, demi-ton la, puis ton ton ton qui font si do♯ ré♯, et on a bien le demi-ton final ré♯-mi. On a donc montré qu’en mi majeur on a 4 dièses, fa do sol ré.

Là encore si on a appris son solfège, on dit sol majeur moins un demi-ton c’est ré♯, qui est le dernier dièse, donc on les dit dans l’ordre (on apprend ça aussi, l’ordre des dièses, fa do sol ré la mi si), ça fait fa do sol ré. On arrive bien à la même gamme.

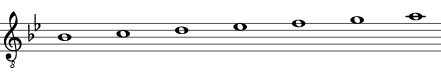

Mon premier exercice à faire pour la leçon suivante a été d’écrire les douze gammes majeures, en les ordonnant par quartes (c’est le cycle des quartes, qui reviendra). Donc do, fa, si♭, etc… Et je l’ai fait, avec papier et stylo. Et je le refais aujourd’hui avec lilypond :

Le fait d’ordonner en quarte fait que la gamme suivant a un bémol de plus, ou un dièse en moins. On constate seulement. Et en classique on préfère le cycle des quintes, et dans ce cas on aurait un dièse de plus à chaque changement. On voit aussi un changement de monde mesure 8. Si j’avais fait la vraie quarte de sol♭, on serait passé en do♭. Bizare non ? Autant dire si.

Pour les gammes de sol♭ et ré♭, on peut préférer leurs enharmoniques peut-être, c’est à dire fa♯ majeur et do♯ majeur. Sur l’instrument ça donnera strictement les mêmes notes.

Nous avons donc vu toutes les gammes majeures. Il n’y en a pas d’autres. Et on les a trouvées tout seuls. Donc tout ce qu’on va dire maintenant pour un gamme majeure, on sait transposer dans les douze tonalités.

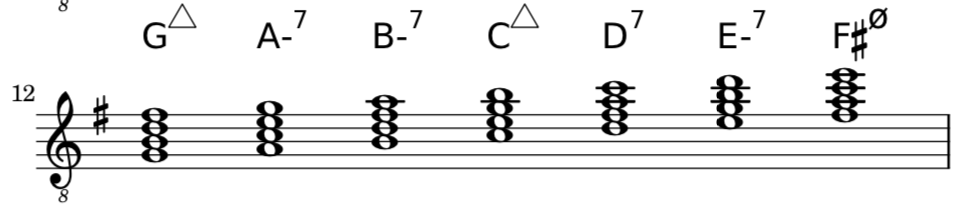

On en arrive au but de cet article : l’harmonisation de cette gamme. Comment qu’on fait ? Avec la technique des boules. Je l’ai utilisée dans plusieurs articles d’analyse classiques, c’est valide en jazz aussi. Mais au lieu d’empiler trois boules, on va en mettre quatre. On va faire ça pour chaque note de la gamme. On va mettre tierce quinte et septième, en utilisant les notes de la gamme. Faisons en do majeur :

Maintenant il faut faire le laborieux travail d’analyser chaque accord que ça donne. Il faut vraiment le faire soi-même pour l’intégrer. Je le fais avec vous :

- do mi sol si. tierce majeure (donc accord majeur), quinte juste (accord normal, pas diminué), septième majeur. C’est l’accord de majeur septième, noté en jazz Cmaj7 ou CΔ.

- Suivant ré fa la do. Tierce mineure, quinte juste, septième mineur. C’est l’accord mineur septième. Noté Dm7 ou D−7. Et souvent simplement D− car en jazz on met toujours la septième.

- Troisième mi sol si ré. Tierce mineure, quinte juste, septième mineur. Idem, mineur. Donc E−.

- Quatrième fa la do mi. Tierce majeure, quinte juste, septième majeur. On l’a vu en do, c’est l’accord « triangle » : FΔ

- Cinquième. Tierce majeure, quinte juste, septième mineure. Un nouveau. C’est l’accord de dominante. G7. C’est le pilier de l’harmonie.

- Sixième c’est encore un mineur. A−

- Et le septième, si ré fa la. Tierce mineure, quinte diminué (première fois), septième mineure. C’est l’accord demi-diminué. Noté Bm7♭5 (ça fait barbare, mais ça dit tout : mineur avec septième et quinte diminuée) ou Bø7 ou simplement Bø.

On a galéré, mais la bonne nouvelle c’est que pour les douze autres gammes c’est pareil. Donc que sur le deuxième degré (la deuxième note de la gamme, harmonisée), on aura toujours un mineur.

La dominante sera toujours sur le cinquième degré, etc…

Pour résumer, en do les accords sont : CΔ D− E− FΔ G7 A− Bø

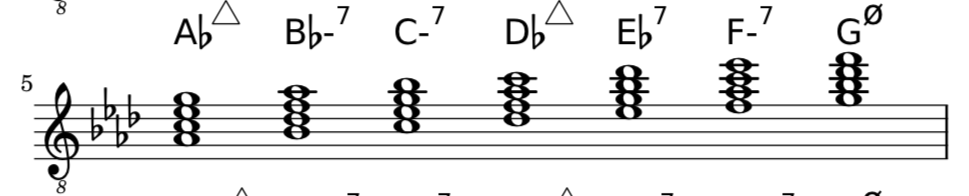

On transpose par exemple en si♭. On prend les noms des notes trouvées plus haut de la gamme de si♭, et on ajoute le type des accords, ça donne : B♭Δ C− D− E♭Δ F7 G− Aø

Et on se fait la totale :

Ça nous avance à quoi tout ça ? Déjà une évidence : si je joue cette série d’accords issus de la gamme, je suis dans la gamme par définition. Donc on peut jouer n’importe quelle note de la gamme et ces accords et ça sonne juste.

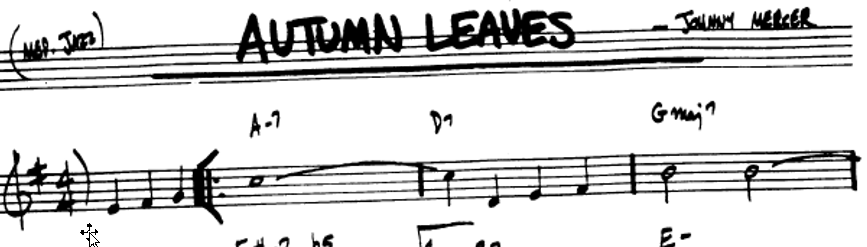

Et ça nous donne la clef pour comprendre les accords des morceaux. Prenons une version des Feuilles Mortes :

Il y a un dièse à la clef, on voit un Gmaj7. Supposons qu’on est en sol majeur. On l’a trouvé tout à l’heure, c’était la douzième gamme :

Et on met les noms des accords : GΔ A− B− CΔ D7 E− F♯ø

On regarde à nouveau la partition A-7, on connait ! D7 aussi ! Gmaj7 pareil ! Tout s’emboîte. Pour les accords, en classique et en jazz, on notre leur degré (leur ordre dans la gamme) avec des chiffres romains. Pour ce début des feuilles, on a donc II V I en sol majeur.

Et si tu le veux en mi majeur ? Les yeux fermés : II V I en mi majeur.

Si on continue la phrase :

L’avant dernier accord ne tombe pas dans notre gamme, B7 devrait être un B– (III). Le dernier ressemble à un VI. En réalité on analyse plutôt ces deux derniers accords comme un V I en mi mineur, avec un pivot juste avant, le F♯ø, qui est un VII de notre sol majeur, et en même temps un II de mi mineur. On s’écarte un peu du propos initial…

Avec la seule gamme majeure on a quand même les trois quarts des accords identifiés ! Et pour mémoriser, c’est II V I IV VII, et on le sait dans les douze tonalités.

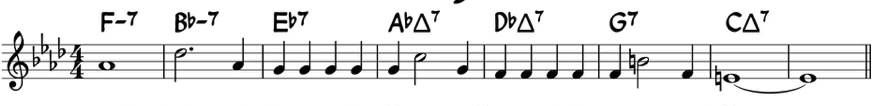

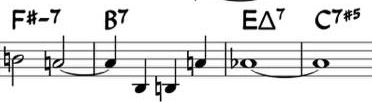

Un autre exemple, All the things you are, première phrase :

Bouh, plein de bémols à la clef. Si on a fait son solfège, on prend l’avant dernier et ça donne la clef, donc si mi la, on est en la♭ majeur (pour l’armature). Je donne un autre truc qui marche très bien aussi : la tonalité est marquée par la dominante. On regarde le premier accord 7, c’est E♭7. C’est le dominante de… mi ré do si la, à un bémol près, c’est la♭ majeur donc. Encore une fois, tous les moyens sont bons pour arriver au même résultat. On ressort notre gamme de la♭ majeur trouvée plus haut, la♭ si♭ do ré♭ mi♭ fa sol. On met les accords dessus : A♭Δ B♭− C− D♭Δ E♭7 F− Gø.

Maintenant on prend la partition et on repère les degrés : VI II V I IV. Après on a un G7 qui n’est pas dans notre gamme. C’est la dominante de… sol fa mi ré DO. Et comme par hasard, l’accord suivant est CΔ . On finit donc par un V I en do majeur. Une modulation, dirait-on en classique. Qu’on repère d’ailleurs à la mélodie avec les si et mi bécarres.

Comme on est bien lancés, on regarde la deuxième phrase :

On fonce : B♭7 donc mi♭ majeur, donc E♭Δ F− G− A♭Δ B♭7 C− Dø. Donc on trouve : VI II V I IV en mi♭ majeur, suivi d’un V I en sol majeur.

On est chauds, mesures suivante :

Au bout d’un moment, on voit, on sent : II V I en sol majeur. Facile !

Encore, suivant :

Pffff, ça devient lassant : II V I en mi majeur. Puis C7♯5. Aïe, je n’aurais pas dû faire le malin. En tout cas ça sonne bien, ça reste en l’air… et l’oreille attend l’accord suivant, qui est la reprise du thème, qui est le F–. Donc un V de fa mineur ?? Une demi cadence ? Et on remarquera que le ♯5 est sol♯, et que la première note du thème est la♭. Et c’est quoi l’intervalle sol♯-la♭ ? L’unisson !!!

Voici donc ce que m’a apporté l’harmonisation de la gamme majeure. Une heure de cours mais des années de digestion !

1 commentaire